La guerra civil llega a Occidente, Parte II: Realidades estratégicas – David Betz

Este es el segundo de dos artículos sobre el amanecer de una nueva y desagradable realidad estratégica para Occidente, que es que la principal amenaza para su seguridad y bienestar hoy no es externa sino interna—específicamente, la guerra civil. En el primer ensayo expliqué las razones por las que esta situación ha surgido: una combinación de sociedades culturalmente fracturadas, estancamiento económico, extralimitación de las élites y un colapso de la confianza pública en la capacidad de la política normal para resolver problemas, y en última instancia la constatación por parte de grupos anti statu quo de estrategias plausibles de ataque basadas en la disrupción de sistemas de infraestructuras críticas vulnerables. En este artículo expongo la forma probable que tomará la guerra civil y las estrategias que podrían emplearse para minimizar y mitigar el daño que ello conllevará.

En el momento de escribir estas líneas, los países que tienen más probabilidades de experimentar primero el estallido de un conflicto civil violento son Gran Bretaña y Francia—ambos han experimentado ya lo que puede describirse como incidentes precursores o ejemplares del tipo que se tratará más adelante. Sin embargo, las condiciones son similares en toda Europa Occidental y también, por razones ligeramente diferentes, en Estados Unidos; además, debe asumirse que si la guerra civil estalla en un lugar es probable que se propague a otros.

En el artículo anterior en esta revista expliqué cómo las condiciones que los estudiosos consideran indicativas de una guerra civil incipiente están presentes de forma generalizada en los Estados occidentales. Según la mejor estimación de la literatura existente, en un país donde las condiciones están presentes, la probabilidad de que ocurra realmente una guerra civil es del cuatro por ciento anual. Con esta suposición, podemos concluir que las posibilidades de que ocurra son del 18,5 por ciento en un plazo de cinco años.

Supongamos, basándonos en la existencia de declaraciones recientes en ese sentido por parte de figuras políticas o académicas nacionales creíbles, que hay al menos diez países en Europa que se enfrentan a la perspectiva de un conflicto civil violento. En el Apéndice 1 proporciono quince ejemplos de este tipo—los lectores pueden descartar los cinco que consideren menos creíbles. La probabilidad de que ocurra en cualquiera de estos países durante cinco años es entonces del 87 por ciento (o del 95 por ciento si se incluyen los 15 de la muestra).

Otra suposición razonable es que si ocurre en un lugar tiene potencial de propagarse a otros. Si decimos, arbitraria pero plausiblemente, que las probabilidades de propagación son del cincuenta por ciento, podemos concluir que las posibilidades de que ocurra en uno de diez Estados occidentales y luego se extienda a todos los demás es de alrededor del 60 por ciento (o 72 por ciento con los quince de la muestra incluidos) en cinco años.

Una persona razonable podría discutir la valoración de todos o algunos de estos factores y cálculos. Quizá las cosas estén solo a la mitad de mal de lo que sostengo, ¿sería entonces el riesgo solo del dos por ciento anual? Por otro lado, ¿quizá he sido bastante conservador? Como he argumentado anteriormente, la percepción de una “degradación” de una antigua mayoría, que es una de las causas más poderosas de guerra civil, es el principal problema en todos los casos presentes. Objetivamente, hay que concluir que existe amplio motivo de preocupación por una posibilidad inquietantemente grande de que ocurra una forma de guerra en Occidente, ante la cual no se ha considerado vulnerable durante mucho tiempo.

Esto me lleva a la cuestión de a quién va dirigido este artículo. El primer público al que me dirijo son los estadistas, una audiencia a la que espero transmitir el mensaje de que el peligro es “claro y presente”, por usar la jerga. El segundo es el público en general, a quien deseo decirle: “No, no os estáis volviendo locos”; esa sensación que habéis tenido de que algo va muy mal es correcta.

Por último, y de forma más específica, espero dirigirme a los comandantes militares de todos los niveles, pero en particular a los que tienen mayor autoridad. Lleváis un cuarto de siglo pensando en la insurgencia y la contrainsurgencia. Sabéis exactamente lo que le espera a una sociedad fracturada bajo estrés económico en la que se ha perdido la legitimidad política porque vuestra propia doctrina lo expone claramente. Todo lo que los estados mayores y ministerios de defensa hacen ahora es secundario respecto al peligro principal.

Hay un buen precedente para lo que sugiero que se haga. En febrero de 1989 Boris Gromov era el general más considerado del Ejército soviético, candidato obvio a jefe del estado mayor general y, con el tiempo, a ministro de defensa. En su lugar, renunció al Ejército para unirse al Ministerio del Interior como comandante de tropas internas—en efecto, un policía. Un periodista perplejo le rogó que explicara por qué lo hacía. La respuesta fue que temía una guerra civil.

Creía que la sociedad soviética estaba configurada de un modo que la empujaba hacia el conflicto interno. Por tanto, su deber, según él lo entendía, era reorientar su mentalidad para afrontar el principal peligro. La situación a la que se enfrentan soldados y estadistas en Occidente hoy es fundamentalmente similar. Es tan inminente para ellos ahora como lo fue para el general Gromov en vísperas de la implosión de la URSS.

La pregunta: si la guerra civil en Occidente es potencialmente tan inminente, ¿qué deberían estar preparando ahora los comandantes para hacer? La respuesta es que se requiere una drástica reorientación de mentalidad por parte del aparato de defensa occidental. Los generales deberían estar formulando estrategias para responder a la realidad del conflicto civil ahora. Como mínimo, si temen por sus carreras en caso de comenzar a planear para el estallido de la guerra civil sin una directiva política civil, deberían buscar tal directiva.

El ensayo que sigue está concebido como una guía de algunas de las cosas que podrían solicitar permiso para considerar.

En su libro Military Strategy, John Stone recuerda a los lectores el aforismo clausewitziano más importante: que el paso más crucial en cualquier cálculo de fines y medios es la selección del objetivo, el cual a su vez debe basarse en una comprensión realista del carácter de la guerra a la que uno se enfrenta. Sostendré que el objetivo estratégico en la próxima guerra civil es la máxima limitación del daño que conllevará.

Todas las guerras civiles son sui generis, pero podemos suponer algunas cualidades generales que tienden a poseer y que sirven para estructurar la siguiente reflexión sobre cómo navegar la próxima agitación. Estas son las siguientes:

Las guerras civiles infligen graves depredaciones mediante vandalismo iconoclasta o robo de la infraestructura cultural de la sociedad—es decir, arte y otros objetos y arquitectura históricos.

Destruyen el capital humano de un país mediante el desplazamiento estratégico de la población civil a gran escala.

Aumentan la vulnerabilidad de la sociedad a la intervención extranjera depredadora.

Las guerras civiles son desproporcionadamente largas y sangrientas. Un estudio estadístico de guerras civiles de 1945 a 1999 encontró que su duración media fue de seis años y que el total de muertes ascendió a 16,2 millones—cinco veces más que en los conflictos interestatales del mismo periodo.

De ello se sigue que acortar su duración es la estrategia más deseable para limitar los daños. La importancia del último punto es que la implicación extranjera en un conflicto civil parece ser el factor más importante que contribuye a la duración de la guerra civil.

En cuanto a las bajas, si tomamos a Gran Bretaña como ejemplo, con una población de 70 millones y asumimos niveles de violencia solo tan malos como el peor año del conflicto de Irlanda del Norte (1971 con 500 muertes en una población de 1,5 millones), entonces cabría esperar 23.300 muertos por año. Si tomamos la Guerra de Bosnia de los años noventa o la más reciente Guerra de Siria como indicadores, podríamos arriesgar una estimación de que entre el uno y el cuatro por ciento de la población previa a la guerra será asesinada, con muchas veces más esa cantidad desplazada.

A la luz del coste humano de lo que podría llamarse el escenario más optimista, los lectores pueden, con razón, considerar lo que sigue una estrategia lúgubre. Busca en la medida de lo posible negar o mitigar ciertos resultados, pero no asume que prevenirlos del todo sea posible. Su paralelo lógico es el conjunto de medidas de defensa civil que muchos estados emprendieron en previsión de bombardeos aéreos masivos de ciudades—que sí ocurrieron—y de guerra nuclear—que, afortunadamente, aún no ha ocurrido.

En este punto es útil dilucidar con mayor precisión la forma de las guerras civiles que van a ocurrir en Occidente.

Ciudades ingobernables

Los gobiernos occidentales, bajo un creciente estrés estructural civilizacional y habiendo despilfarrado su legitimidad, están perdiendo la capacidad de gestionar pacíficamente sociedades multiculturales que están terminalmente fracturadas por la política de identidad étnica. El resultado inicial es un descenso acelerado de múltiples grandes ciudades hacia un estatus “ingobernable” tal como lo definió Richard Norton en un ensayo de 2003 de la siguiente manera:

“…una metrópolis con una población de más de un millón de personas en un Estado cuyo gobierno ha perdido la capacidad de mantener el imperio de la ley dentro de los límites de la ciudad y, sin embargo, sigue siendo un actor funcional en el sistema internacional en general.”

El concepto, tal como lo exploraron Norton y otros, se entiende que abarca una gama de contingencias de creciente ingobernabilidad, explicadas con frecuencia mediante una tipología simple de verde (no ingobernable), ámbar (marginal o parcialmente ingobernable), o rojo (activamente o incipientemente ingobernable). En 2003, la ciudad ingobernable ejemplar según Norton era Mogadiscio, Somalia.

En 2024, una lista de ciudades globales que exhiben algunas o todas las características de ingobernabilidad ámbar y roja—como altos niveles de corrupción política, áreas negociadas de control policial si no zonas de exclusión propiamente dichas, industrias en decadencia, infraestructuras en ruina, deuda insostenible, una policía de dos velocidades y la proliferación de seguridad privada—incluiría muchas en Occidente. La dirección de la situación, además, es decisivamente hacia una mayor ingobernabilidad.

En resumen, las cosas están empeorando manifiestamente ahora mismo. Van, sin embargo, a empeorar mucho más—estimo en no más de cinco años. Eso se debe a la combinación de otros dos factores vitales. El primero es la dimensión urbano-rural de los próximos conflictos que, a su vez, es un resultado de las dinámicas de asentamiento migratorio. Simplemente, las principales ciudades son radicalmente más diversas y tienen una creciente relación política hostil con el país en el que están insertas.

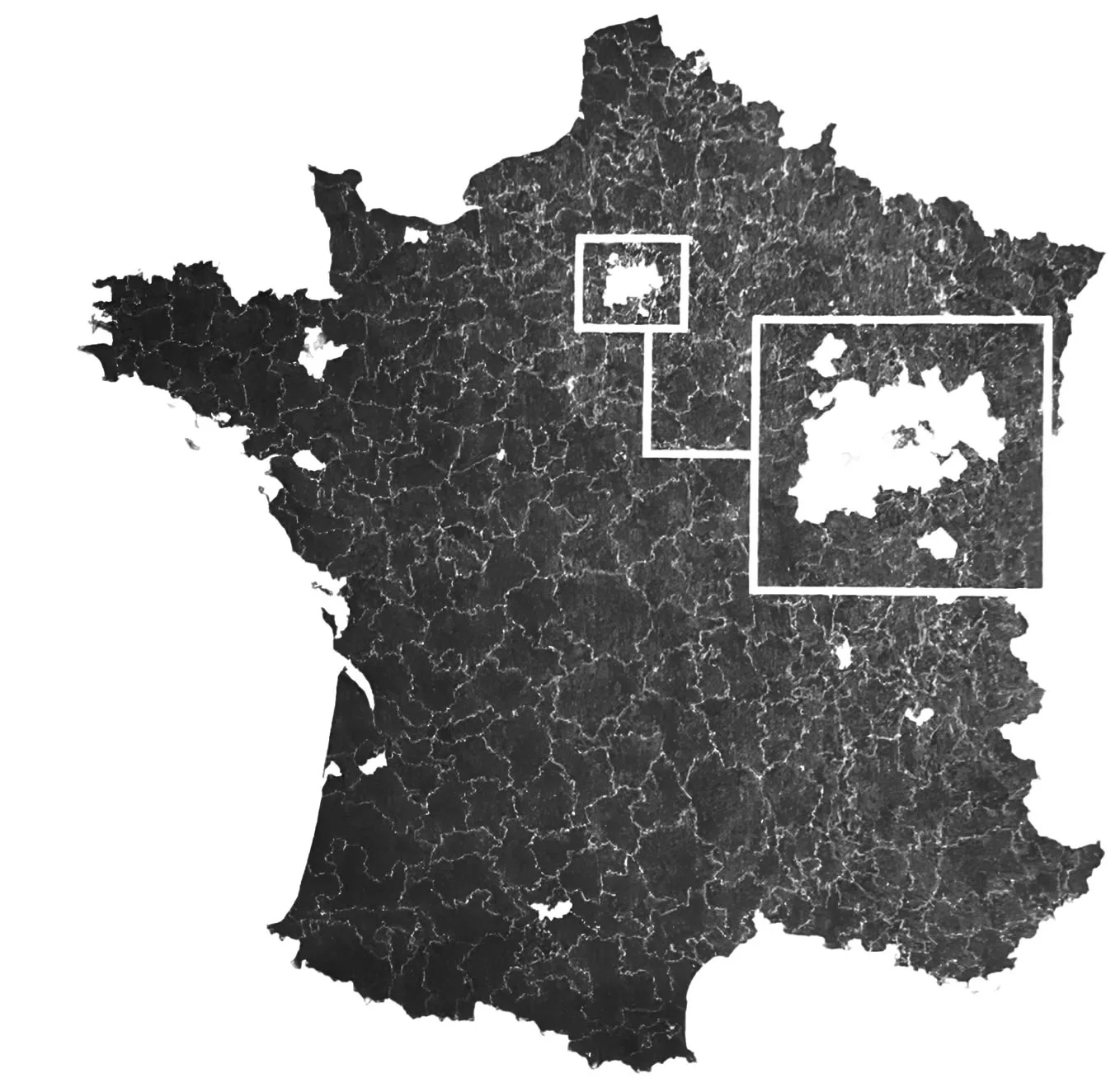

Esto se muestra de forma más efectiva gráficamente, como en el mapa anterior que muestra en negro las 457 circunscripciones francesas que votaron en la primera vuelta de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 por el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, frente a las 119 en blanco que votaron por otros partidos. Mapas similares, utilizando otros indicadores para medir el estado de ánimo anti statu quo que muestren el mismo patrón de distribución geográfica, podrían elaborarse fácilmente para Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países.

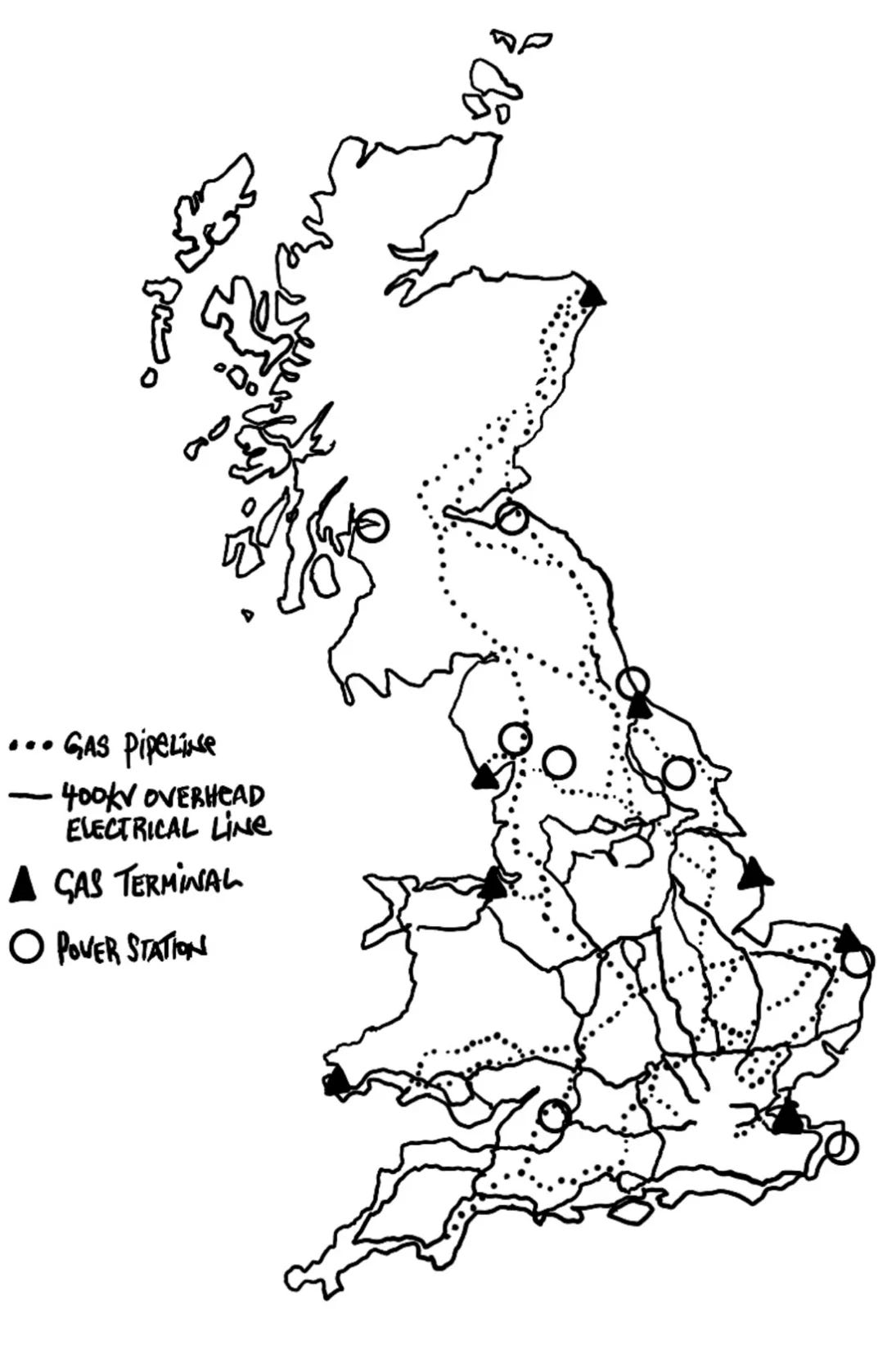

El segundo factor es la forma en que están configuradas las infraestructuras críticas modernas—gas, electricidad y transporte. Dicho de forma simple, los sistemas de soporte vital de las ciudades están situados en zonas rurales o pasan a través de ellas. Esto se ilustra fácilmente más abajo con un mapa simplificado de la infraestructura energética británica. Ninguna de estas infraestructuras está bien protegida; de hecho, la mayoría es prácticamente imposible de proteger adecuadamente.

Poniendo juntos estos factores se puede delinear la trayectoria de las próximas guerras civiles. Primero, las principales ciudades se vuelven ingobernables, agotando la capacidad de la policía, incluso con asistencia militar, para mantener el orden civil, mientras que la percepción más amplia de legitimidad política se desploma sin posibilidad de recuperación. La economía queda paralizada por la violencia intercomunitaria metastásica y el consecuente desplazamiento interno. En segundo lugar, estas ciudades ingobernables pasan a ser vistas por muchos de los autóctonos de la nacionalidad titular que viven fuera de ellas como efectivamente perdidas por ocupación extranjera. Entonces atacan directamente los sistemas de soporte expuestos de las ciudades con la intención de provocar su colapso mediante fallos sistémicos.

En una forma limitada pero ejemplar, ya se han producido ataques a infraestructuras como los que he descrito. En París, en julio de 2024, un importante sabotaje contra la red de cables de fibra óptica de larga distancia siguió a una serie de ataques coordinados de incendio contra la red ferroviaria. Se suponía que ambos ataques estaban programados para coincidir con los Juegos Olímpicos que acogía la ciudad. En Londres, vigilantes conocidos como Blade Runners han dañado o destruido entre 1000 y 1200 cámaras de vigilancia destinadas a hacer cumplir el plan de zona de emisiones ultrabajas de la ciudad. En el momento de escribir estas líneas, la policía antiterrorista está investigando por qué se está incendiando el transformador eléctrico principal del aeropuerto de Heathrow, lo que ha provocado que 1300 vuelos se retrasen o cancelen con el consiguiente grave daño económico.

Que la guerra civil se cierne sobre Occidente es una conclusión lógica de preceptos estándar y bien entendidos de las ciencias sociales. La probable fractura de sociedades multiculturales a lo largo de líneas de identidad es una hipótesis obvia. La configuración de la geografía demográfica, y la polarización faccional que es su consecuencia política, son hechos medibles. La precariedad de la urbanidad contemporánea es algo que preocupa a los geógrafos desde hace al menos medio siglo. En resumen, la situación que he descrito arriba es desagradable, pero no es controvertida en lo que respecta a nuestra comprensión de la realidad actual y al entendimiento teórico de cómo funcionan las sociedades.

Buscando una definición de “ciudad” que satisficiera todas las muchas variantes de tal cosa que han existido en la historia humana, Arnold Toynbee supuso que era, simplemente, “un asentamiento humano cuyos habitantes no pueden producir, dentro de los límites de la ciudad, todo el alimento que necesitan para mantenerse vivos”. Es una definición que actualmente resulta muy pertinente. El hecho es que numerosas grandes ciudades occidentales son percibidas cada vez más como ajenas y parasitarias de las naciones en las que están insertas.

La viabilidad de tales lugares siempre ha sido contingente; su aparente estabilidad es, en realidad, un asombroso ejercicio de equilibrio que requiere un mantenimiento constante y competente. En la trayectoria actual, ese ejercicio de equilibrio va a fracasar.

Capital cultural

En las primeras semanas de la Guerra Civil española, los cadáveres de cientos de monjas de clausura fueron desenterrados y expuestos por toda la España republicana, un suceso chocante que figuró de manera destacada en la propaganda revolucionaria, la cual implicó una gran cantidad de atrocidades anticlericales. Aunque superficialmente extraño, en realidad tales actos de obscenidad colectiva son comunes en las guerras civiles y se explican con facilidad. Tienen una función estratégica consagrada por el tiempo.

Atacar los tótems de un pueblo suele provocar que éste reaccione de forma igual o mayor, lo cual es útil en las fases iniciales de un conflicto civil cuando elevar las tensiones es crucial para solidificar el capital de cohesión del propio bando. La ulterior obliteración de cualquier capital de unión que existía en la sociedad del status quo ante bellum también es útil. En términos simples, normaliza lo anormal y dificulta el regreso a la normalidad.

Por esta razón, las llamadas “guerras culturales” deberían ser consideradas seriamente por los estrategas, como manifestaciones de conflictos profundos que tienen el potencial de hacerse violentamente reales. El sociólogo estadounidense James Davison Hunter, quien acuñó el término “guerra cultural” hace treinta años, advirtió de ello en una entrevista reciente:

“…recordaré una observación hecha hace más de cien años por Oliver Wendell Holmes, quien dijo que, entre dos grupos de personas que quieren crear mundos incompatibles, no veo otro remedio que la fuerza…”

En los primeros años ochenta y principios de los noventa, la gente aún estaba dispuesta a dialogar. No estoy seguro de que las discusiones avanzaran mucho, pero el propio proceso de interactuar era importante. Creo que en gran medida hemos tirado la toalla. Hay agotamiento. Y eso augura problemas.

Además, destruir símbolos de la fisonomía colectiva del enemigo es el elemento central del mensaje estratégico en una guerra civil. Sencillamente, no hay manera más segura de mostrar la desaparición de un orden social y su reemplazo por otro. Por eso, desde la antigüedad—como cuando los hebreos obliteraron santuarios cananeos—hasta la modernidad—como cuando los talibanes hicieron explotar los Budas de Bamiyán—la iconoclasia y la guerra civil han sido compañeras.

El arte portátil, como pinturas, estatuas, manuscritos y otros artefactos, también corre un peligro significativo en la guerra civil porque puede convertirse fácilmente en dinero. Ya sea para enriquecer a señores de la guerra oportunistas o para generar fondos con los que comprar armas, lo cierto es que el saqueo generalizado y el vandalismo oportunista son endémicos en estos conflictos.

Se sigue de ello que una parte principal de una estrategia para mitigar la severidad de la próxima guerra civil, a la vez que se maximiza el potencial de reconstrucción posbélica, debería ser planificar la protección del capital cultural. Ya existe un manual militar bien desarrollado para la protección de la propiedad cultural en conflicto que fue publicado por la UNESCO en 2016, el cual puede servir de guía útil a los comandantes que estén analizando qué proteger y cómo. No fue escrito pensando en la guerra civil en Occidente, pero sus consejos son, no obstante, aplicables en ese contexto.

Específicamente, las acciones previas al estallido del conflicto deberían incluir la identificación, catalogación y priorización de ubicaciones de patrimonio cultural vulnerable—por ejemplo, museos y galerías, archivos y edificios catalogados; la preparación para la retirada y almacenamiento seguro de bienes muebles cuando corresponda; y la planificación de la custodia de lugares que se consideren especialmente vulnerables y de mayor valor.

Existe un considerable precedente histórico para tales medidas. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, a gran coste logístico, retiró una fracción sustancial de sus tesoros históricos de lugares considerados vulnerables a los daños por bombardeo aéreo a instalaciones más seguras, a menudo subterráneas. De hecho, los planes para la retirada de emergencia del contenido del Museo Británico a minas y cavernas abandonadas en Gales y el norte de Gran Bretaña se practicaron hasta bien entrada la década de 1980.

Sería aconsejable hoy establecer un servicio especial para llevar a cabo la planificación de la protección cultural. El cuerpo alemán Kunstschutz (protección del arte) establecido durante la Primera Guerra Mundial bajo el liderazgo de un profesor de historia del arte es un buen ejemplo. Los oficiales estadounidenses de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, o monuments men, constituidos durante la Segunda Guerra Mundial para mitigar el robo, la destrucción o el daño de la propiedad cultural, serían otro.

Zonas seguras

Todas las guerras provocan desplazamiento de civiles. En el caso de las guerras civiles, el asunto no es necesariamente mayor en términos de escala, pero puede ser más complejo. Por un lado, cuando una sociedad anteriormente multivalente se desgarra a nivel de barrios, puede ser difícil saber adónde huir y cuándo hacerlo. Por otro lado, el desplazamiento puede fácilmente extenderse e intensificar el conflicto. Habiendo sido desarraigados, los refugiados tienen un agravio directo y una experiencia de victimización. Además, al haber sufrido pérdidas, tienen menores costes de oportunidad para seguir luchando.

Puede suponerse en primera instancia que las personas con la previsión de abandonar las grandes ciudades hacia lo que perciben como refugios seguros en centros más pequeños o áreas rurales lo harán. Posteriormente, a medida que los niveles de ingobernabilidad urbana progresen de ámbar a rojo, la fracción de la masa restante que aún posea los medios también intentará huir.

Además, un conflicto civil como el que he descrito, que se centra en la desestabilización activa de las áreas urbanas, va a producir oleadas de refugiados por diseño. Al igual que la iconoclasia, el desplazamiento tiene una función estratégica deliberada. Primero, proporciona un mecanismo de clasificación, ya que las personas señalan su afiliación de grupo en función de si huyen y adónde. Segundo, habiéndose ordenado de esta manera, resulta más fácil extraer rentas y reclutas de las facciones resultantes, más homogéneas y concentradas geográficamente. Tercero, ambos efectos anteriores sirven al objetivo último de alterar permanentemente la demografía de la población.

El patrón descrito arriba es típico de guerras civiles recientes, como Bosnia (1992-1995), Líbano (1975-1990) y Congo (1996-1997). Ejemplos de movimientos poblacionales a gran escala inducidos por conflictos civiles abundan en la historia humana desde los tiempos más remotos hasta el presente. A menudo son la historia de origen de muchas de las diásporas del mundo y de algunos grandes países, en particular Estados Unidos, que fue poblado en parte por descendientes de puritanos ingleses que huían de la persecución religiosa.

Un posible medio de mitigar el coste humano, tanto a corto plazo en muertes y sufrimiento inmediatos como a largo plazo en pérdida permanente por migración de las personas más capacitadas y educadas, sería el establecimiento de algunas zonas durante la duración del conflicto en las que pudiera persistir cierto grado de vida civil normal. “Zona segura” sería un término inadecuado; tales lugares serían más bien zonas de peligro disminuido pero no ausente. Establecerlas en sus propios países será novedoso para los ejércitos occidentales. Las habilidades implicadas, sin embargo, son las mismas que han empleado con frecuencia en estados sacudidos por conflictos civiles como el Kurdistán iraquí (1991), Bosnia (1993-1995), Ruanda (1994), Haití (1994-1995), Kosovo (1999), Libia (2011), Irak (2014-) y Siria (2013).

Las zonas seguras deberían ser lo más grandes posible y a la vez defendibles por la fracción de las fuerzas regulares previas a la guerra que permanezca leal y efectiva. Las fuerzas militares implicadas necesitan ser lo suficientemente fuertes para controlar el acceso a ellas por tierra, mar o aire, capaces de someter a cualquier milicia que busque utilizarlas como base y de gestionar la provisión de servicios humanitarios básicos, incluida la ayuda extranjera. Las zonas seguras deberían incluir un aeropuerto capaz de manejar aviones grandes, idealmente un puerto, capacidad de generación de energía y comunicaciones, y un suministro de agua potable.

Antes del estallido del conflicto, debería realizarse una identificación cartográfica de zonas seguras adecuadas. Otra preparación útil incluiría el establecimiento de centros de defensa civil seguros y el acopio de suministros esenciales. Un modelo existente que podría reactivarse o copiarse y adaptarse es el sistema británico de Asientos Regionales de Gobierno de los primeros tiempos de la Guerra Fría. En ese caso, la hipótesis de amenaza operativa era un ataque nuclear, en cuyo caso el gobierno central podría dejar de existir. El control pasaría entonces a un comisionado regional cuyo personal intentaría replicar tantos aspectos del gobierno central como fuera posible.

Tomando a Gran Bretaña como ejemplo, objetivos limitados como éstos podrían ser alcanzables por el ya muy pequeño ejército británico en partes de su territorio. Comparado con la tarea de extinguir múltiples ciudades ardiendo simultáneamente, tratar millones de heridos y enfrentarse a las consecuencias, el desafío humanitario del conflicto civil es más manejable, lo cual son buenas noticias.

Estados fallidos y materiales fisibles

Cuando la Unión Soviética colapsó, las principales preocupaciones de seguridad de las potencias externas estaban relacionadas con la custodia de las ojivas nucleares, los materiales fisibles y los componentes de otras armas de destrucción masiva. El programa de Reducción Cooperativa de Amenazas (CTR, por sus siglas en inglés) fue iniciado por Estados Unidos en 1991 con la intención específica de “asegurar y desmantelar armas de destrucción masiva y su infraestructura asociada en los estados de la antigua Unión Soviética”. El abanico de actividades financiadas por el CTR fue amplio, incluyendo el desmantelamiento seguro de algunas armas, mejoras en los sistemas de almacenamiento y contabilidad, y la conversión de instalaciones de investigación militar a usos civiles.

El CTR operó en Rusia hasta 2015, cuando el presidente Vladímir Putin anunció que la asistencia estadounidense ya no era necesaria para asegurar materiales nucleares de grado militar. La cooperación de Rusia con el CTR se explica tanto por su propio miedo genuino al problema de las “armas nucleares sueltas”, como por su interés realista en el desarme nuclear de otros estados de la antigua Unión Soviética. Había, sin embargo, otras razones para la preocupación de las autoridades rusas respecto a dichas armas.

Aunque Rusia evitó por poco una guerra civil en la era postsoviética, los años noventa podrían describirse como una experiencia nacional “cercana a la muerte”. El impacto social de un colapso económico más severo que la Gran Depresión fue extraordinario. Durante dos periodos, ambos de casi un año de duración, el Estado fue incapaz de pagar los salarios de la mayoría de los oficiales militares de forma completa y puntual. Solo las Fuerzas de Cohetes Estratégicos recibieron suficiente financiación para mantenerse creíbles, mientras el Estado bordeaba la bancarrota.

De esta experiencia se desprenden tres lecciones para los comandantes estadounidenses, franceses y británicos a medida que sus naciones se deslizan hacia un desastre comparable. Primero, deberían validar cuidadosamente los mecanismos contables existentes para ADM y materiales relacionados, y considerar la utilidad de sus instalaciones de almacenamiento y seguridad en caso de conflicto interno. Segundo, obviamente, el efecto a largo plazo del uso de tales armas por beligerantes en un conflicto civil sería gigantesco. Además, actores externos podrían justificar su intrusión en el conflicto con el pretexto de prevenir la proliferación—como se ha sugerido, por ejemplo, que Estados Unidos podría hacer en el caso de Pakistán en el contexto de una hipotética guerra civil o golpe militar.

La URSS fue descrita en una ocasión como “Alto Volta con cohetes”, y la Rusia postsoviética ha sido comparada con una “gasolinera con armas nucleares”. Ambas denominaciones eran deliberadamente despectivas pero también en gran medida precisas, un hecho que nadie conocía mejor que los propios rusos. La diferencia, sin embargo, que nos lleva a la tercera lección, es que sin armas nucleares, las naciones incapaces de gobernarse a sí mismas y que otras potencias consideran poco más que proveedores de recursos y generadores de inestabilidad, son extremadamente vulnerables a la depredación extranjera.

Las razones para querer asegurar las armas de destrucción masiva potenciales contra su posible uso en un conflicto civil miasmático no requieren gran explicación. La historia aún no ha proporcionado un ejemplo de una potencia nuclear descendiendo a una guerra civil, aunque el caso descrito arriba fue una escapada por poco. Un paralelo parcial podría ser el tratamiento de las Joyas de la Corona británica al comienzo de la Segunda Guerra Mundial que, bajo el temor de una invasión alemana, fueron enterradas a dieciocho metros bajo el Castillo de Windsor en una cámara construida en secreto. En previsión de la necesidad de una futura reubicación, el Bibliotecario Real extrajo las gemas más valiosas de sus monturas y las escondió en una lata de galletas—un hecho no revelado a nadie, incluida la reina Isabel II, hasta 2018.

Se necesitará una lata de galletas más grande, pero el principio es el mismo.

Conclusión

El “sesgo de normalidad” es un concepto originado en la gestión de desastres que se refiere a la manera en que, a veces, las personas no reaccionan de forma oportuna ante las advertencias de un peligro inminente. Los estamentos de defensa de Occidente deberían protegerse contra la tendencia a no creer o a minimizar la amenaza de un conflicto interno. La cuestión es que las condiciones que en general se aceptan como indicativas del potencial de guerra civil están vivamente presentes en una serie de estados que durante mucho tiempo se han considerado fuera del alcance de tal tipo de conflicto.

Los estudios estratégicos, además, pueden verse bastante sorprendidos por dos razones adicionales. Primero, las guerras civiles rara vez se estudian de la misma manera que las guerras interestatales. La literatura sobre guerras civiles es extensa, incluyendo trabajos importantes sobre sus causas, resolución, orígenes sociales, resultados, reconstrucción posbélica y demás; pero rara vez se estudian, como ocurre con la “guerra normal”, desde la perspectiva de la estrategia militar—en otras palabras, cómo se libran o deberían librarse. El trabajo de Stathis Kalyvas, el observador contemporáneo más perspicaz de la “lógica” de las guerras civiles, es una rara excepción.

Segundo, sin embargo, incluso Kalyvas, hace poco más de una década, concluyó que a largo plazo las guerras civiles estaban en declive. Su punto adicional, no obstante, fue que la guerra civil había experimentado tres grandes transformaciones a lo largo de los últimos 200 años hasta, en última instancia, una forma que le costaba describir—una mucho menos ordenada y convencional. Esa forma está haciéndose evidente. Sugerir que la guerra civil es inminente y ascendente, y precisamente en partes del mundo consideradas hasta ahora como las más ricas y menos conflictivas, contradice las expectativas—pero ahí es donde estamos.

Apéndice

| **Reino Unido** | Nigel Farage, exlíder del Brexit Party y de Reform UK, advirtió en nov. 2023 que la «inmigración masiva» y el multiculturalismo podrían causar «disturbios civiles que rozan el conflicto» si la integración sigue fracasando. | Tras los disturbios de Dublín (nov. 2023), vinculó tensiones del Reino Unido —p. ej., disturbios de Southport 2024 tras un apuñalamiento atribuido a un individuo de origen migrante— a las políticas migratorias.<br>Sostuvo que las divisiones culturales y una «policía de dos velocidades» que favorece a minorías podrían desestabilizar el país; postura repetida en GB News y en X. |

| **Francia** | Éric Zemmour (2021) y varios generales (2021) advirtieron de «guerra civil». | Atentados terroristas (p. ej., decapitación de Samuel Paty, 2020) y disturbios en suburbios vinculados a poblaciones inmigrantes alimentaron temores de fragmentación cultural. |

| **Alemania** | Hans-Georg Maaßen, exjefe de inteligencia, advirtió en 2022 de «condiciones similares a una guerra civil» si no se controla la inmigración y se integra a los migrantes. | El influjo migratorio de 2021 y el auge de AfD capitalizaron el sentimiento antiinmigración; incidentes como el tiroteo de Hanau (2020) subrayaron tensiones. |

| **Suecia** | Jimmie Åkesson, líder de los Demócratas de Suecia, alertó en 2022 de un posible «conflicto civil» ligado a multiculturalismo y delincuencia asociada a la inmigración. | Aumento de la violencia de bandas en zonas con alta presencia de inmigrantes (p. ej., tiroteos en Malmö en 2023) vinculado a fallos de integración; malestar público al alza. |

| **Italia** | Matteo Salvini, exministro del Interior, avisó en 2020 de «conflicto civil» entre italianos y migrantes si la inmigración sigue descontrolada en un contexto de tensión económica. | Llegadas masivas (p. ej., repunte en Lampedusa en 2021) y choques urbanos alimentaron la retórica antiinmigración de la Liga. |

| **Países Bajos** | Geert Wilders, líder del PVV, advirtió en 2023 que «islamización» e inmigración podrían desembocar en «guerra civil» si no se revierte el multiculturalismo. | Protestas de agricultores (2022–2023) se cruzaron con el rechazo a la inmigración; Wilders señaló erosión cultural como factor desestabilizador. |

| **Hungría** | Viktor Orbán, primer ministro, advirtió en 2021 que el multiculturalismo derivado de la inmigración amenazaba con «conflicto civil» al socavar la identidad cristiana. | El gobierno enmarca la inmigración (p. ej., debates sobre refugiados afganos en 2021) como amenaza existencial, justificando vallas fronterizas y políticas nacionalistas. |

| **Dinamarca** | Rasmus Paludan, líder de Línea Dura, advirtió en 2022 que inmigración y multiculturalismo podrían llevar a «conflicto civil» si crecen comunidades guetizadas. | Disturbios antiinmigración (p. ej., quemas de Corán en 2022) y «leyes de guetos» reflejan temor a sociedades paralelas que erosionen la cohesión. |

| **Austria** | Herbert Kickl, líder del FPÖ, advirtió en 2023 que inmigración y políticas multiculturales podrían provocar «guerra civil» al erosionar la cultura austriaca. | El atentado de Viena (2020) y debates posteriores reforzaron afirmaciones de descomposición social vinculada a la inmigración. |

| **Bélgica** | Filip Dewinter, de Vlaams Belang, advirtió en 2021 que multiculturalismo e inmigración en Bruselas podrían desembocar en «conflicto civil» entre flamencos nativos y grupos migrantes. | La gran población inmigrante y tensiones lingüísticas en Bruselas se citan como riesgos; voces de ultraderecha amplifican narrativas de choque cultural. |

| **España** | Santiago Abascal, líder de Vox, advirtió en 2021 que inmigración sin control y multiculturalismo podrían derivar en «conflicto civil» al amenazar la identidad española. | Aumento de llegadas (p. ej., crisis de Ceuta de 2021) y la postura de Vox alimentaron debates sobre cohesión cultural, especialmente en el sur. |

| **Polonia** | Jarosław Kaczyński, líder del PiS, advirtió en 2022 que políticas migratorias impulsadas por la UE podrían desestabilizar Polonia con riesgo de «conflicto civil». | Resistencia a cuotas de la UE (p. ej., crisis de la frontera con Bielorrusia en 2021) y temores a que el multiculturalismo erosione valores católicos avivaron tensiones nacionalistas. |

| **Grecia** | Kyriakos Velopoulos, líder de Greek Solution, advirtió en 2020 que los flujos migratorios podrían desencadenar «conflicto civil» si desbordan cultura y recursos griegos. | La crisis del campo de Moria (2020) y choques en islas como Lesbos intensificaron el sentimiento antiinmigración; el multiculturalismo se presenta como amenaza. |

| **Suiza** | Oskar Freysinger, exdirigente de la UDC/SVP, advirtió en 2021 que el crecimiento de la inmigración y políticas multiculturales podrían llevar a «conflicto civil» al diluir tradiciones suizas. | Debates sobre asilo (p. ej., llegadas de afganos en 2021) y campañas contra minaretes y burkas reflejan temores de desestabilización cultural. |

| **Chequia** | Tomio Okamura, líder del SPD, advirtió en 2023 que inmigración y multiculturalismo podrían provocar «guerra civil» al chocar con la homogeneidad checa. | Protestas antiinmigración (p. ej., debates sobre refugiados ucranianos en 2022) y su retórica contra políticas de la UE amplificaron el temor a la fractura social. |

| **Irlanda** | Gearóid Murphy, nacionalista y comentarista antiinmigración, advirtió en 2023 que inmigración masiva podría llevar a «conflicto civil» al desbordar cultura y recursos. | Protestas antiinmigración aumentaron en 2022–2023 (East Wall, Ballymun), culminando en los disturbios de Dublín (nov. 2023) tras un apuñalamiento atribuido a un individuo de origen inmigrante; contexto de crisis de vivienda y llegada de refugiados ucranianos. |

| **Finlandia** | Jussi Halla-aho, exlíder de Los Finlandeses, advirtió en 2021 que inmigración y multiculturalismo podrían desestabilizar el país y conducir a «conflicto civil» si falla la integración. | El paso de Finlandia de la emigración a la inmigración (p. ej., refugiados ucranianos en 2022) generó reacción; se vinculan tensiones en suburbios de Helsinki a políticas multiculturales. |

| **Noruega** | Sylvi Listhaug, exministra de Justicia y dirigente del Partido del Progreso, advirtió en 2022 que políticas laxas e multiculturalismo podrían erosionar la cohesión social, con riesgo de «conflicto» similar al de Suecia. | Noruega endureció el asilo tras 2015, pero debates sobre integración musulmana (p. ej., protestas en Oslo en 2021) y delincuencia en áreas inmigrantes alimentan advertencias de fractura social. |

| **Portugal** | André Ventura, líder de Chega, advirtió en 2020 que inmigración y multiculturalismo podrían llevar a «conflicto civil» al chocar con valores portugueses y tensar los sistemas sociales. | Aunque históricamente proinmigración, Portugal vio el ascenso de Chega (p. ej., resultados de 2022) en medio de debates sobre migrantes africanos y brasileños; Ventura vincula delincuencia y erosión cultural a políticas multiculturales. |

| **Eslovaquia** | Ľudovít Ódor, economista y exasesor, advirtió en 2023 que el auge del sentimiento antiinmigración y el multiculturalismo podrían desencadenar «disturbios civiles» si escala la retórica populista. | Rechazo a cuotas de la UE (p. ej., postura de 2021) y partidos ultraderechistas como ĽSNS culpando a inmigrantes de problemas sociales elevaron tensiones, aunque la inmigración sigue siendo baja frente a Europa occidental. |

Sobre el autor

David Betz es Profesor de Guerra en el Mundo Moderno en el Departamento de Estudios de la Guerra del King’s College London, donde dirige el programa de máster (MA) en Estudios de la Guerra. También es Senior Fellow del Foreign Policy Research Institute. Su libro más reciente, The Guarded Age: Fortification in the 21st Century, está publicado por Polity (octubre de 2023).

Fuente:

Traducido por Counterpropaganda